Un renforcement des contrôles désastreux pour les collectivités

AdobeStock

AdobeStockPour éviter les fraudes et les dérives, un renforcement des contrôles pour les opérations standardisées CEE a été acté par le Gouvernement pour cette 5e période. Toutefois, cette évolution risque de compliquer l’avenir des collectivités dans le dispositif des CEE qui est pourtant le premier système d’aides à la rénovation énergétique.

Depuis le 1er janvier dernier, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est entré dans sa 5e période qui s’étale sur quatre ans (2022-2025). Qui dit nouvelle période, dit nouvelles obligations d’économie d’énergies, nouvelles orientations et surtout nouvelles évolutions réglementaires ! Deux principaux axes ont ainsi été définis par le ministère de l’Environnement et la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) pour cette 5e période. « Le premier axe est un recalibrage du dispositif pour mieux correspondre aux économies réelles, tandis que le deuxième vise à limiter les dérives, malfaçons et fraudes observées en 4e période, en renforçant la politique de contrôle », indique Julie Pisano, chargée de mission au Club C2E de l’Association technique énergie environnement (ATEE). Au cours de la période précédente, des expérimentations d’une politique de contrôle, réalisée avant dépôt des dossiers auprès du Pôle national des CEE (PNCEE), avaient été menées sur certaines fiches d’opérations standardisées (isolation des combles et des planchers bas). Jugée comme concluante, il a donc été décidé d’étendre cette politique pour cette nouvelle période.

Double taux

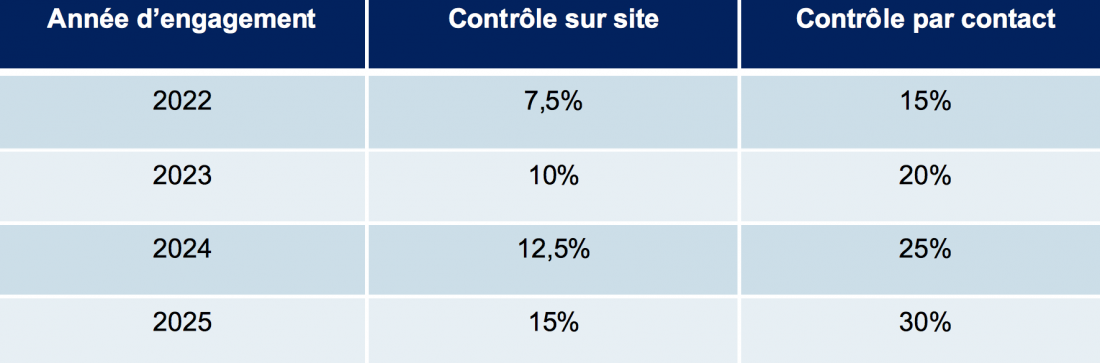

Publié au Journal officiel le 5 octobre 2021, l’arrêté du 28 septembre 2021 détaille le cadre de cette politique de renforcement des contrôles, qui rehausse le niveau d’exigence. Tout d’abord il augmente sensiblement le nombre d’opérations standardisées concernées par les contrôles. Selon les annexes 1 et 2 de l’arrêté, près d’une cinquantaine d’opérations sont désormais soumises à contrôle avant dépôt des dossiers auprès du PNCEE. Cette liste devrait continuer à s’allonger afin notamment de prendre en compte tous types de travaux pouvant être sujets à d’importantes malfaçons. « Le texte établit également un taux minimal de contrôles satisfaisants de 7,5 % à appliquer sur les opérations. Ce taux va augmenter par palier sur toute la durée de la période en vue d’atteindre 30 % de contrôle à l’horizon 2025 », précise Julie Pisano. Deux types de contrôle sont définis : sur site et par contact, c’est-à-dire un contrôle effectué par téléphone, par courrier ou encore par messagerie électronique auprès du bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie (voir tableau). Les opérations à contrôler sur site ou par contact seront sélectionnées par échantillonnage et de façon aléatoire au sein de la liste des opérations incluses dans un dossier de demande de CEE.

Publié au Journal officiel le 5 octobre 2021, l’arrêté du 28 septembre 2021 détaille le cadre de cette politique de renforcement des contrôles, qui rehausse le niveau d’exigence. Tout d’abord il augmente sensiblement le nombre d’opérations standardisées concernées par les contrôles. Selon les annexes 1 et 2 de l’arrêté, près d’une cinquantaine d’opérations sont désormais soumises à contrôle avant dépôt des dossiers auprès du PNCEE. Cette liste devrait continuer à s’allonger afin notamment de prendre en compte tous types de travaux pouvant être sujets à d’importantes malfaçons. « Le texte établit également un taux minimal de contrôles satisfaisants de 7,5 % à appliquer sur les opérations. Ce taux va augmenter par palier sur toute la durée de la période en vue d’atteindre 30 % de contrôle à l’horizon 2025 », précise Julie Pisano. Deux types de contrôle sont définis : sur site et par contact, c’est-à-dire un contrôle effectué par téléphone, par courrier ou encore par messagerie électronique auprès du bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie (voir tableau). Les opérations à contrôler sur site ou par contact seront sélectionnées par échantillonnage et de façon aléatoire au sein de la liste des opérations incluses dans un dossier de demande de CEE.

Les organismes certifiés Cofrac se chargent des contrôles sur site, tandis que ceux par contact sont réalisés par le demandeur. Pour les travaux réalisés en 2022, la part d’opérations non satisfaisantes ne doit pas dépasser 30 %. Si le seuil n’est pas atteint, seules peuvent être déposées les opérations satisfaisantes et les autres devront être vérifiées de nouveau dans un autre lot. « Le risque est de dépasser la durée d’un an pour le dépôt des CEE », avertit Sibylle Brière, chargée de mission au Club C2E. Dans un souci d’amélioration continue du dispositif, ce niveau sera ensuite abaissé de 5 % chaque année jusqu’à atteindre 10 % en 2026. Enfin, pour aider à la bonne réalisation des contrôles, des référentiels ont été conçus ou sont en cours d’élaboration.

La DGEC s’est appuyée sur le Club C2E et son GT contrôle constitué de bureaux de contrôle, d’obligés et de délégataires pour challenger ses propositions et accélérer la phase de concertation. « Ces référentiels étaient demandés par les acteurs pour parvenir à une homogénéisation ainsi qu’à une harmonisation des pratiques et des points de contrôle, souligne Sibylle Brière, ce n’est pas un point bloquant, à la différence des modalités de contrôle et les taux définis ».

Nouvelle contrainte à intégrer

Pour de nombreux acteurs, qu’ils soient délégataires, obligés, éligibles ou bureaux de contrôle, ces évolutions réglementaires aboutissant à de nouvelles modalités de contrôle ont pu être vues, en particulier au départ, comme une nouvelle contrainte à intégrer, et ce dans un dispositif déjà qualifié d’administrativement lourd et complexe.

Organisée entre mi-juillet et fin août 2021, la concertation sur le projet d’arrêté du 28 septembre a suscité de nombreuses propositions d’évolutions avant et après la publication. Depuis la parution de l’arrêté, trois révisions ont ainsi déjà été effectuées… « Si de nombreux reproches et complaintes ont été entendues lors de la concertation de cette 5e période et au début d’année, la grande majorité des acteurs a compris que ces évolutions vont vers une fiabilisation du dossier et plus largement du dispositif. Au final, tous saluent ce renforcement des contrôles, même si la marche est toujours un peu haute à gravir », explique Sibylle Brière.

Tout le monde ? Non… les éligibles, en particulier les collectivités, voient toujours d’un très mauvais œil cette évolution du dispositif. Ces acteurs présentent des spécificités qui ne sont pas prises en compte et qui les pénalisent très fortement dans la mise en œuvre des opérations de rénovation. « Le bénéfice du renforcement des contrôles pour les collectivités est quasi nul et au final, préjudiciable au regard des contraintes générées. Le but était de s’attaquer aux fraudes et rassurer les bénéficiaires sur la qualité des travaux. Mais les collectivités ne sont pas des fraudeurs, et de nombreuses opérations de rénovation énergétique font déjà l’objet de contrôles, qu’ils soient réglementaires ou émanent des services internes ou des prestataires en charge du suivi de travaux », insiste Grégoire Thonier, chargé de mission à Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE).

Difficultés administratives et financières

Quel que soit le mode de dépôt choisi (soi-même, en regroupement ou via un délégataire), l’ajout d’un contrôle post-travaux devrait avoir des conséquences négatives pour les collectivités. Dans le cas où celle-ci porterait seule le dossier, elle devrait désormais trouver un organisme cofraqué pour le contrôle via un appel d’offres. « Cette procédure administrative supplémentaire risque de dissuader un certain nombre de collectivités car cela multiplie le temps interne et la difficulté au minima par deux, sans compter que les bureaux de contrôle n’ont pas dans l’ADN de travailler sur de si petits montants et volumes », pointe Grégoire Thonier. Les organismes de contrôle ont en effet l’habitude de gérer des contrats avec plusieurs milliers de contrôles par an ce qui leur permet d’optimiser les tournées et ainsi leurs coûts. Avec les collectivités, ils sont quasi obligés de faire des devis au cas par cas, ce qui les rend prohibitifs : entre 500 et 700 euros par contrôle, soit 3 à 4 fois plus que pour un gros acteur (150 à 200 euros par contrôle en moyenne). Pour le chargé de missions d’AURA-EE qui a réalisé pendant six mois un benchmark de bureaux de contrôle, la clarté et la mise en concurrence est extrêmement difficile : aucun ne propose le même tarif avec les mêmes contraintes et surcoûts, aboutissant à une lisibilité très compliquée pour la collectivité. « En outre, la DGEC a défini un certain pourcentage de contrôle, et par mécanique, les collectivités portant en général une à trois opérations à chaque dépôt, vont devoir vérifier 50 à 100 % de leurs opérations, tout en sachant que le coût du contrôle a un impact non négligeable et que les CEE se valorisent actuellement de moins en moins sur le marché », ajoute Lionel Guy, chef de service EnR – MDE à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

Un intérêt de plus en plus faible

Voie royale des collectivités pour valoriser les CEE, le regroupement territorial se retrouve également fortement impacté. Dans la lettre d’information sur les CEE de mai, la DGEC a en effet indiqué que le taux de contrôle devait être appliqué sur chaque entité du groupement, et non sur le représentant des éligibles. Toutes les problématiques citées à l’échelle de la commune se retrouvent maintenant également à l’échelle du regroupement. « La stratégie de regroupement avec l’évolution des contrôles a désormais un intérêt très faible. Un syndicat d’énergie pourrait s’en sortir en payant les contrôles mais cela reste très compliqué financièrement et administrativement, et cette solution n’est pas envisageable pour de nombreux autres EPCI assurant également ce rôle de regroupeur territorial », estime Grégoire Thonier.

Pour Lionel Guy, le représentant de la FNCCR, le bénéfice économique du CEE disparaît, poussant de plus en plus de regroupeurs à se poser des questions sur l’intérêt et la pertinence de continuer les CEE. Reste l’option de passer par un délégataire, une solution défendue par le Gouvernement selon les dires de différents représentants de collectivités. « Passer par un délégataire est intéressant dans certains cas, mais cela doit rester une option et non une contrainte car les entreprises privées répondent à une logique de rentabilité. Ainsi dans le contexte actuel de baisse du cours des CEE, tous les dossiers éligibles aux primes CEE ne seront pas accompagnés, et les petites communes rurales moins attractives auront davantage de difficultés à se faire accompagner », se désole Grégoire Thonier. De plus, les délégataires ne proposent pas toutes les options de dépôts. Si tous proposent de racheter les CEE en amont des travaux (dépôt en RAI comme pour les particuliers), seulement certains accompagnent les collectivités quand les travaux sont déjà engagés voire terminés. Le risque est donc que tout dossier entamé et déjà signé, soit perdu. « Tout un pan des dossiers des éligibles tombent à l’eau » explique Grégoire Thonier.

Des propositions sans réponse

Si un grand nombre de collectivités ne sont pas encore au courant de cette évolution réglementaire ou commencent juste à la découvrir, les conséquences risquent de mettre en danger le dispositif des CEE pour les territoires. Pour éviter cette situation, des propositions ont été formulées par AURA-EE, la FNCCR, Amorce et le Club C2E afin de faire évoluer la réglementation. Celle-ci peut même être impossible à appliquer… Par exemple, la majorité des dossiers CEE réalisés par les éligibles portent sur des opérations de rénovation des actifs des éligibles. Le demandeur et le bénéficiaire étant une même personne morale, les contrôles par contacts qui n’ont donc pas de sens, pourraient être dispensés.

Les contrôles sur site pourraient être également obligatoires à partir de cinq dossiers par dépôt. 95 % des collectivités seraient de fait non éligibles au contrôle. Cette condition pourrait être associée à une fourchette de volumes afin d’empêcher d’autres acteurs de biaiser le dispositif et ainsi s’affranchir des contrôles. Une exemption aux contrôles sur site pourrait également être envisagée lorsqu’une opération est portée par une collectivité ayant soit des compétences en interne, soit un contrat d’accompagnement par un service tiers public intégrant déjà une prestation de contrôle. « Ces revendications assez techniques ne sont pas des doléances, mais des critères durs qui permettront aux collectivités de rester dans le dispositif. On souhaite avant tout un dialogue constructif avec la DGEC pour améliorer le mécanisme et éviter d’être obligé de passer par un intermédiaire qui va capter une partie de la valeur des CEE », explique Lionel Guy.

Envoyées en avril dernier à la DGEC, et malgré des relances, ces différentes propositions n’ont pas encore reçu de réponse…