Transport maritime : une décarbonation au cas par cas

Zéphyr & Borée

Zéphyr & BoréeLe transport maritime est alimenté au fioul lourd depuis des décennies. Cependant, des règles plus restrictives concernant les émissions de gaz à effet de serre vont progressivement s’appliquer. La filière devra donc économiser du carburant et basculer sur des motorisations alternatives. Mais cette transition complexifie l’ensemble de son écosystème.

Dès le 1er janvier 2023, le transport maritime va devoir se verdir. Responsable de 3 % des émissions anthropiques mondiales de CO2, il est contraint de s’adapter à de nouvelles réglementations plus ambitieuses concernant ses rejets. C’est à cette échéance que deux instruments entérinés par l’Organisation maritime internationale (OMI) entrent en vigueur : l’EEXI (Indice d’efficacité énergétique des navires existants) et le CII (Indicateur d’intensité carbone). Le premier s’applique à toute la flotte existante et a pour ambition de réduire les émissions de CO2. Son idée est de fixer un cadre objectif de performance pour chaque type de navire en établissant un niveau d’émission de CO2 moyen.

Pour cela, l’EEXI se base sur la puissance moteur, le type de combustible brûlé et son facteur de conversion en CO2. Ce niveau d’émission est ensuite divisé par la capacité de transport, qui correspond au tonnage du navire. Si un navire émet plus qu’attendu, son propriétaire devra mettre en place des mesures pour le faire passer sous le seuil maximal en baissant ses consommations ou en augmentant ses capacités de transport. Quant au CII, il portera sur la consommation réelle des navires. Il entend classer la flotte mondiale avec une notation qui s’échelonnera de A à E.

La réglementation se durcit, surtout dans l’UE

Afin de parvenir à une réduction globale des émissions de GES des navires, l’OMI souhaite également instaurer plusieurs mécanismes : une mesure fondée sur le marché de type taxe ou marché carbone, une réglementation relative au cycle de vie des carburants et une autre pour inciter à l’utilisation des carburants renouvelables et bas carbone. « La stratégie adoptée par l’OMI en 2018 vise à diviser par deux les émissions de GES du secteur d’ici à 2050 par rapport à 2008 », précise Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster Maritime Français (CMF) qui regroupe 460 acteurs de l’économie maritime. On se dirige donc vers un système de plus en plus contraignant qui pourrait conduire à l'arrêt d'un certain nombre de navires.

La société de classification American Bureau of Shipping estime que 85 % des pétroliers et des vraquiers existants auront des difficultés à respecter l’EEXI, ce qui représente plus de 18 000 unités. D’autant plus qu’en Europe, les règles seront encore plus dures. Une ambition présente dans le paquet législatif Fit for 55. « L’UE va notamment adopter un cadre pour mettre un prix sur le carbone émis par le transport maritime, en l’intégrant progressivement au système ETS d’ici 2026 », précise Fanny Pointet, responsable transport durable pour l’ONG Transport & Environment (T&E). Elle va aussi entériner un règlement baptisé Fuel EU Maritime qui vise à faciliter l’accès aux carburants alternatifs. La filière doit donc faire sa transition, et vite. En premier lieu, elle doit travailler sur l’efficacité énergétique de ses embarcations. « Elle peut les alléger, optimiser leurs routes de navigations, réduire leur vitesse », avance Frédéric Moncany de Saint-Aignan. Le volume de CO2 émis par tonne de marchandise par kilomètre a déjà été réduit de 20 à 30 % entre 2008 et 2019 grâce à la modernisation des navires. Puis elle devra se pencher sur des motorisations alternatives qui nécessiteront des ruptures technologiques plus importantes.

« Le problème, c’est que les constructeurs ont bien du mal à connaître le mode de propulsion le plus adapté. Chaque type de navire aura sa propre technologie contrairement à aujourd’hui où tous fonctionnent au fioul. Sur des trajets courts, on peut imaginer de l’électrique sur batteries. Sur des trajets très longs, du GNL, e-methane, e-methanol, de l’hydrogène ou de l’assistance vélique. Une hybridation entre ces technologies est aussi possible », estime le président du CMF. Cela complexifiera les infrastructures portuaires, en y faisant cohabiter différents carburants et dispositifs de stockage. La réglementation et la formation des personnels, en particulier concernant la sécurité, devront être adaptées. Pour échanger autour de ces thématiques, CMF vient de créer un Institut pour la Transition écologique et énergétique du Maritime (T2EM).

GNL : une fausse bonne idée ?

La conversion du diesel au gaz naturel liquéfié (GNL) offrirait une amélioration de 25 % de l’EEXI. La compagnie d’affrètement CMA CGM mise en particulier sur ce carburant. Selon elle, « le GNL est la meilleure solution actuellement disponible pour réduire l’impact environnemental du transport maritime. [Il] a un impact très positif sur la qualité de l’air : suppression de 91 % des émissions de particules fines, de 99 % des émissions d’oxydes de soufre (allant au-delà des réglementations internationales en vigueur) et de 92 % des émissions d’oxydes d’azote. Ce combustible présente […] une première étape dans la réduction des émissions de GES, par rapport au VLSFO (Very low sulphur fuel oil) utilisé majoritairement par l’industrie du transport maritime pour réduire les émissions d’oxydes de soufre ». Elle chiffre cette réduction à 20 % par rapport à un navire classique. Cette argumentation est réfutée par l’ONG Transport & Environment (T&E). Dans une enquête, l’association démontre que ces bateaux libèrent d’importantes quantités de méthane (CH4) dans l’atmosphère. À l’aide d’une caméra infrarouge dotée d’un filtre spécial permettant de détecter les gaz d’hydrocarbures, elle a filmé des navires dans le port de Rotterdam. Les images du « Louvre », opéré par la CMA CGM, établissent des émissions d’hydrocarbures non brûlés libérées dans l’atmosphère par les trois cheminées d’échappement. Les enregistrements de l’« Éco-Delta » ont confirmé ce problème.

Or, le CH4 a un potentiel de réchauffement global (PRG) 27 fois supérieur à celui du CO2. De plus, la majorité est extrait du sous-sol américain grâce à la fracturation hydraulique, un procédé très controversé. Malgré les doutes qui pèsent sur la pertinence de ce combustible, la filière s’équipe massivement. Une étude récente de T&E montre que plus de deux tiers des nouveaux navires pourraient être propulsés au GNL en 2025. Cela ferait passer la part du GNL fossile dans les carburants maritimes en Europe de 6 % à près d’un quart à l’horizon 2030.

Miser sur l'électrolyse

L’hydrogène (H2) est potentiellement attrayant puisqu’il n’émet pas de CO2, ni d’oxyde de soufre (SOx) et rejette des quantités négligeables d’oxyde d’azote (NOx). Mais il doit être produit par électrolyse de l’eau pour garder cet avantage écologique. Cette molécule peut être utilisée de plusieurs manières : dans des piles à combustible ; en mélange avec du diesel conventionnel (HFO) ; et enfin en remplacement du HFO pour une utilisation directe sous forme liquide dans les moteurs. Il peut aussi servir à fabriquer des e-carburants : e-méthane, e-methanol ou ammoniac synthétique. Une évaluation récente a indiqué que l’H2 produit à partir d’hydroélectricité génère dix fois moins d’émissions de CO2 que le HFO sur l’ensemble du cycle de vie. Utilisé en mélange avec du HFO (50 % du carburant total), il peut aussi réduire les émissions jusqu’à 43 % par tonne-kilomètre. Cela montre que lorsque les carburants marins conventionnels sont partiellement remplacés par ce gaz, une réduction significative des émissions de CO2 et d’autres GES est tout de même possible.

Energy Observer travaille actuellement sur un cargo polyvalent de 120 m propulsé par de l’H2 liquide. L’entreprise doit pour cela relever un défi de taille. En effet, 1 kg de ce combustible équivaut, en énergie, à 3 kg de pétrole. Il requiert donc un volume 4,3 fois plus important que le diesel maritime pour être stocké, faisant perdre de la place pour le transport des marchandises. Il faudra donc compenser ce handicap en optimisant les paramètres de consommation, de poids, d’hydrodynamique, de rendement de la propulsion, etc. Pour baisser sa consommation, le cargo sera équipé de quatre ailes de propulsion véliques, déjà installées à bord du premier navire Energy Observer, d’une surface totale de 1 450 m2. L’économie oscillera de 15 à 30 % suivant l’angle et la force du vent.

Alors qu’il subsiste des progrès techniques importants à réaliser avant la mise à l’eau de navires à hydrogène, un point reste à éclaircir : y aura-t-il assez d’hydrogène vert disponible pour décarboner l’ensemble de la filière ? « Beaucoup misent sur cette filière pour décarboner le transport mondial, mais il faut avoir à l’esprit qu’il faudrait installer un million et demi d’éoliennes pour produire assez d’H2 par électrolyse pour les seuls besoins de transport maritime. On n’y arrivera pas car on aura aussi besoin d’électricité renouvelable pour d’autres usages », alerte Nils Joyeux, président et fondateur de Zéphyr & Borée. À l’inverse, pour l’ONG T&E, ce serait possible. « Nous avons fait des calculs qui montrent que c’est tout à fait réalisable en Europe, qui prévoit de disposer de 20 Mt d’hydrogène renouvelable en 2030. D’après notre étude du potentiel de déploiement des carburants hydrogène dans le maritime d’ici 2030, le transport maritime demanderait moins d’1 Mt », indique Delphine Gozillon, chargée du transport maritime durable chez T&E à Bruxelles.

Le retour des voiles

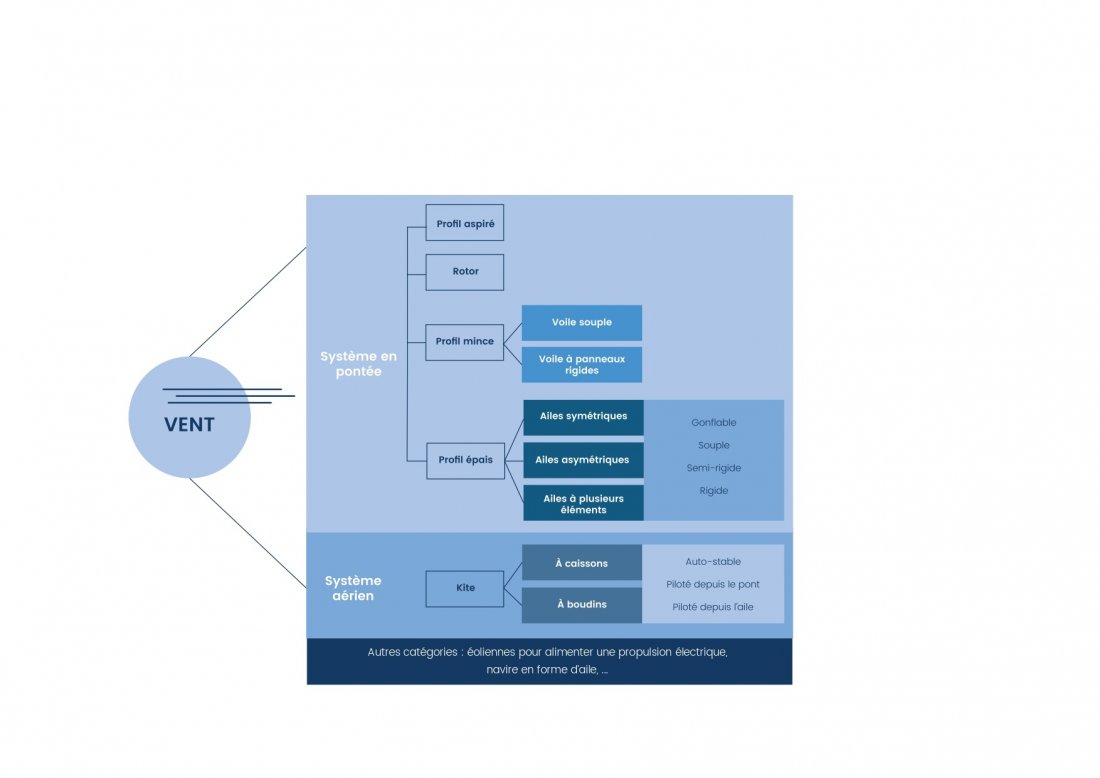

Pour mettre en œuvre une transition rapide sans rupture technologique onéreuse et incertaine, le retour des voiles est également utilisé. Quinze navires de charge sont déjà équipés dans le monde. Un éventail très large de technologies est envisageable (voir illustration). « Les voiles sont déployées en complément de moteurs classiques. Mais leur efficacité dépend de la vitesse voulue. Aujourd’hui, les bateaux vont en moyenne à 16 nœuds. C’est trop rapide pour tirer pleinement partie de l’énergie apportée par les voiles. À l’inverse, à 7 nœuds — ce qui est une vitesse faible pour un cargo — on peut quasi avancer qu’à la force du vent. Il faut donc trouver un juste milieu et que les transporteurs consentent à diminuer la vitesse de leur flotte de manière à ce que la propulsion par le vent apporte une part substantielle de l’énergie utilisée pour le transport », détaille Nils Joyeux. Et certains commencent à y consentir.

Ariane group a décidé de confier le transport des éléments de sa fusée Ariane 6 à Zéphyr & Borée. L’entreprise créée en 2017 s’est associée sur ce projet à Jifmar et doit lancer d’ici la fin de l’année le « Canopée » qui est actuellement construit en Pologne par le chantier Neptune Shipyard. Dessiné par le bureau d’étude VPLP design, ce cargo de 121 mètres est équipé de quatre ailes articulées de 363 m² développées par Ayro. En complément de ses voiles, il embarque des moteurs diesel IMO Tiers III afin de réduire ses émissions de polluants. En fonction de la vitesse désirée et de la saison (plus ou moins de vents), la part de la propulsion vélique variera de 15 % à 40 %. Son premier voyage ralliera l’année prochaine le port de Pariacabo, près de Kourou en Guyane, via les ports de Brême, Rotterdam, Le Havre et Bordeaux afin de récupérer les différentes parties du lanceur européen.

Outre ce projet hors norme, Zéphyr & Borée a remporté cet été un appel d’offres pour construire entre dix et douze navires dotés de voiles qui vogueront sur deux lignes transatlantiques pour le compte d’un groupement d’entreprises. D’ici 2024, deux rotations hebdomadaires auront lieu entre l’Europe et l’Amérique du Nord à une vitesse de 11 nœuds. Chaque bateau transportera 600 conteneurs. Les navires à assistance vélique pourraient bien se développer à l’avenir, d’une part parce qu’il est possible d’ajouter des mâts sur des cargos classiques déjà en fonctionnement, d’autre part car leur coût peut être maîtrisé. « Schématiquement, on peut considérer qu’un cargo à voile coûte environ 20 % plus cher à construire qu’un cargo conventionnel, mais il fait des économies de fioul. Au prix actuel du carburant, elles permettent de compenser le surcoût financier de la construction », souligne Nils Joyeux.

Selon une étude publiée cet été par T&E, le coût de la transition est négligeable et le prix des marchandises transportées ne devrait pas être trop impacté : l’ONG a calculé qu’après la mise en place des règles européennes, une paire de baskets fabriquées en Chine et expédiées vers l’Europe ne vaudra que 8 centimes d’euros de plus… Cela devrait inciter les transporteurs à accélérer leur transition, sinon la situation deviendra encore plus intenable. Pour rappel, les émissions de GES de la filière ont déjà augmenté de 30 % depuis 1990 à cause de la hausse du commerce mondial.