Cinq propositions du Sénat pour pallier le coût de l’énergie

Sénat

SénatLa Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation propose des mesures à mettre en place aux niveaux local et national pour protéger les dépenses publiques de la flambée des coûts du gaz, du carburant et de l’électricité.

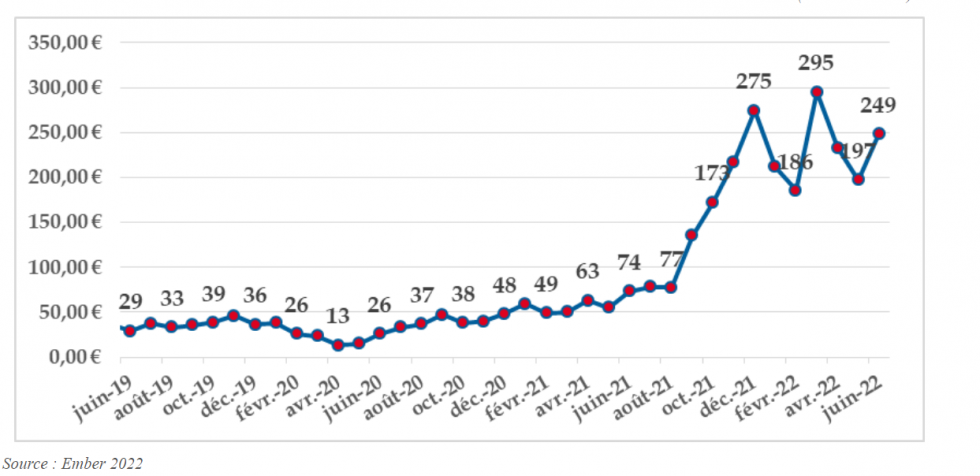

La hausse des prix de l’énergie est explosive. Devant un contexte budgétaire déjà tendu pour les collectivités territoriales, elle met en péril des services publics locaux essentiels, risque de restreindre les investissements dédiés à la transition énergétique et pourrait mener à une augmentation des impôts locaux, synthétise la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Fin juillet, elle a publié un rapport d’information sur les moyens à envisager pour faire face à la crise.

Anticiper les achats et développer les EnR locales

Dans les collectivités, deux axes peuvent être envisagés. Communes, départements et régions pourraient davantage anticiper leurs achats pour acquérir l’énergie au moment où il est le moins cher et le mutualiser, à travers des syndicats départementaux par exemple. « En début de semaine, l’électricité pour 2023 était à 388 euros le mégawattheure, contre 176 euros pour 2025 », illustre dans le rapport Frédéric DeVieilhe, directeur clients publics de Engie Entreprises et Collectivités. Une limite se pose toutefois, reconnaît la Délégation, les collectivités disposent encore rarement d’expertise sur le sujet. Deuxième axe : développer les énergies renouvelables. Pour cela, le rapport de Françoise Gatel, sénatrice UDI d’Ille-et-Vilaine, insiste sur trois points. Il faut produire davantage de biométhane, privilégier la sobriété et l’efficacité énergétique et enfin simplifier le cadre juridique de mise en œuvre des contrats d’achat d’énergie à long terme. Ces contrats, directement conclus entre un producteur de renouvelables et un consommateur, sont à prix fixe. Ils permettent de sécuriser l’approvisionnement énergétique, de bénéficier de prix stables et de développer les énergies bas carbone au niveau local. Cependant, expose le rapport, leur essor est freiné par des règles « trop contraignantes », notamment la brève durée des contrats.

Un plafond controversé

Au niveau national, trois mesures peuvent être mises en place, selon les auteurs du rapport. Déjà, il faudrait intégrer le surcoût lié à la hausse des prix de l’énergie dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités. Une charge supplémentaire évaluée à 11 milliards d’euros, soit une augmentation de 42 % selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Ensuite, il faudrait réintroduire les tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité. D’autant plus que leur quasi-suppression visait à réduire les dépenses en favorisant la concurrence et les achats groupés. Des facteurs qui ne jouent plus actuellement en faveur des collectivités.

Enfin, les auteurs du rapport proposent de relever le plafond de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) de 120 à 160 TWh/an. Pour rappel, via l’Arenh, EDF est obligé de vendre aux fournisseurs alternatifs jusqu’à 100 TWh/an d’électricité nucléaire (soit environ 25 % de la production nucléaire française) à un prix régulé représentatif des coûts de production de l’électricité par les centrales nucléaires d’EDF. Ce plafond a été rehaussé par le gouvernement en début d’année à 120 TWh/an. Cet été, les parlementaires l’ont entériné et gelé jusqu’en 2025 dans la loi sur le pouvoir d’achat. Un gel pourtant contraire à la loi Énergie-Climat de 2019 qui permettait au gouvernement de porter le plafond à 150 TWh/an. Cette décision a toutefois été prise pour juguler l’ire d’EDF. Alors que plus de la moitié de ses réacteurs est à l’arrêt, l’opérateur est en pleine bataille juridique contre le rehaussement du plafond à 120 TWh/an. Dans un recours contentieux auprès du Conseil d’État le 9 août dernier, le groupe demandait en effet un retrait des textes en litige et une indemnité de 8,34 milliards d’euros.